Eine Zeitreise von vor 145 Millionen Jahren bis heute

von Matthias Geiselhart

„Ich darf Sie alle herzlich zur vom Albverein organisierten geologischen Wanderung vom Digelfeld ins Glastal begrüßen. Wir haben eine Zeitreise von vor 145 Millionen Jahren bis heute vor uns.“, begrüßt der 46-jährige Geologe und Paläontologe Matthias López Correa die zwölf Teilnehmer und eine ältere Dame fügt lachend hinzu: „und das in nur drei Stunden!“

Am 25.10.2022 um 13.30 Uhr startete die Gruppe geführt von López Correa vom Digelfeld ins Glastal. Dort warteten unter anderem der Lämmerstein, die Bären- sowie Glashöhle, die Quelle und Sinterterrassen des Hasenbachs und die Wimsener Höhle. An diesen Stationen erklärte López Correa die erdgeschichtliche Entstehung und zahlreiche geologische Besonderheiten der Landschaft:

„Die Schwäbische Alb besteht aus Kalken der Jurazeit, die vor etwa 145 Millionen Jahren aus Meeresablagerungen entstanden. Fossilien von Schwämmen, Korallen und Tintenfischen zeigen, dass es sich um ein flaches tropisches Meer gehandelt hat. Heute sind die Ablagerungen herausgehoben und stehen als Mittelgebirge in der Landschaft.“

„Die Hochfläche bei Hayingen ist erstaunlich flach. Sie entstand im Miozän also vor circa 20 Millionen Jahren als das Molassemeer, welches sich bis zu den Alpen erstreckte, den südlichen Rand der Alb geflutet hatte. Die Küste lag damals nur wenig nördlich von Ehestetten, die ehemalige Steilküste ist als hohe Geländestufe erhalten geblieben.“, beschreibt er.

„Im Miozän hob sich die Alb heraus und die Täler begannen sich einzuschneiden. Auf diese Weise entstand während des Pliozäns, also von vor ungefähr fünf bis zwei Millionen Jahren das Digelfeld. Danach formte sich vor etwa zwei Millionen Jahren im Pleistozän das Glastal.“, beendet der 46-jährige die Erdgeschichte und fährt mit der Geologie fort:

„In der Heidelandschaft mit flachen rundlichen Tälern des Digelfeldes sehen wir glatte und ausgewaschene geschichtete Kalksteine, die aus Sedimenten in ruhigem Wasser entstanden sind. Zeitgleich formten sich größere Felsen mit senkrechten Zerklüftungen aus Riffen mit Schwämmen. Diese sind durch Erosion als standfestere Massenkalke im Glastal sichtbar.“

Nicht nur die Geologie begeisterte im jüngeren tiefeingeschnittenen Tal: „Es ist fantastisch, was wir hier für einen Baumstand haben. Die Bäume sind bis zu 45 Meter hoch. Und oben schauen die Felsen raus.“ erfreute sich der ehemalige Förster Heinz Thumm beim Anblick der Szenerie am imposanten Lämmerstein, einem 710 Meter hohen Massenkalk-Felsen.

Auf dem Weg zum Lämmerstein liegen die Bären- und die Glashöhle. Dort entstanden durch die Kräfte, die bei der Hebung der Alb wirkten Spalten und sogenannte Bretterklüftungen. Diese sind ideale Wegsamkeiten für Regenwasser, das beim Versickern Kalk auflöst und zahlreiche Höhlen im Untergrund geschaffen hat.“, weiß López Correa.

„Die Schwäbische Alb wird so komplett unterirdisch entwässert. Das Wasser kommt in großen Quellen in den Tälern wieder ans Tageslicht. Wie bei der Hasenbachquelle und der Wimsener Höhle.“ sagte der Geologe, bevor er vor der Höhle die Entstehung der idyllischen Sinterterrassen des Hasenbachs erklärte.

Die Terrassenformen entstehen, sobald der im Wasser gelöste Kalk ausfällt. Das passiert, wenn an Hindernissen durch Aufwirbelungen gelöstes Kohlenstoffdioxid aus dem Wasser entweicht. Auch Pflanzen, die dem Wasser während der Photosynthese CO2 entziehen, unterstützen diesen Prozess.

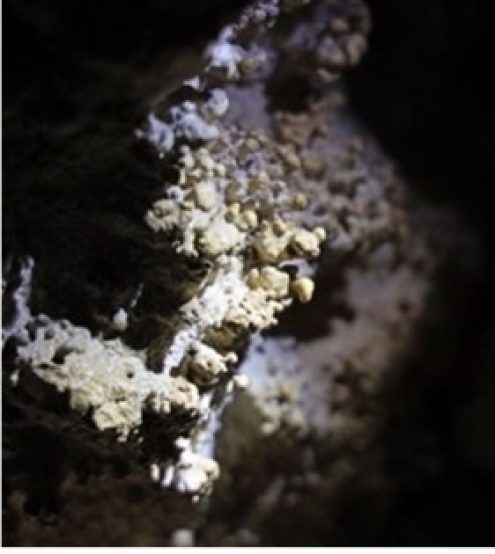

Auf ähnliche Art und Weise entsteht der Knöpfchen-Sinter, das sind Kalk-Auswüchse in unterschiedlichsten Formen. „Knöpfchensinter“ bedeutet es gibt Luftdurchzug. Das heißt auch, dass die Höhle größer sein muss. Ich vermute, dass die Bären- und die Glashöhle mit der Wimsener Höhle verbunden sind oder zumindest waren.“

Verbunden fühlt sich Matthias López Correa der Wimsener Höhle. In der von Daniel Tress gepachteten Höhle neben dem gleichnamigen Gasthof arbeitet er diese Saison als Fährmann in Deutschlands einziger befahrbarer Wasserhöhle. Die 140 Meter hin und zurück nutzt der Geologe zur Weitergabe seiner Leidenschaft für die Höhlenforschung.

„Es war erfrischend. Man hat gemerkt, dass er das lebt. Er wusste auf alle Fragen eine Antwort und wollte sein Wissen weitergeben. Das war sehr informativ.“, freute sich Teilnehmer Norbert Geiselhart nach der Höhlenbesichtigung. Seine letzte Führung gibt López Correa am 06.11.2022. Danach möchte er sich wieder der Forschung widmen.

Dabei wünschen wir ihm viel Freude und Zuversicht.

Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg Matthias!